Pubblichiamo il testo integrale dell’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’università di Nairobi, in occasione dela sua visita di Stato nella Repubblica del Kenya

Eccellentissimi Ministri,

Eccellentissimi Cancelliere e Vice Cancelliere dell’Università di Nairobi,

Signore e Signori,

mi rivolgo a voi, care studentesse e cari studenti,

buongiorno a tutti in questa splendida giornata di pioggia.

Sono davvero molto lieto di potermi indirizzare a Voi oggi in questa prestigiosa Università, che sin dalla sua fondazione ha formato e continua a formare generazioni di giovani kenyoti e di tutto il continente.

Avverto un sentimento di profonda considerazione nel momento in cui mi rivolgo a Voi nell’Università in cui ha insegnato Wangari Maathai, la prima donna africana a ricevere il Premio Nobel per il suo instancabile impegno a favore della promozione dello sviluppo sostenibile, della democrazia e della pace.

Il suo esempio è stato fonte di ispirazione per un gran numero di donne e di uomini in tutto il mondo.

È anche grazie alle sue azioni se oggi il dibattito attorno al cambiamento climatico non è più appannaggio soltanto di scienziati e di politici, ma è questione che mobilita le coscienze a livello globale.

Per troppo tempo abbiamo infatti affrontato in modo inadeguato la questione della tutela dell’ambiente e del cambiamento climatico.

Eppure non da oggi siamo consapevoli di come le attività umane abbiano un impatto sull’ambiente e sul clima: basti pensare alla deforestazione che ha caratterizzato lo sviluppo di tante aree in Europa.

Una rivista americana, “Popular mechanics”, già nel 1912, oltre cento anni fa, riportava la notizia di come la combustione di miliardi di tonnellate di carbon fossile aggiungesse ogni anno altrettante tonnellate di diossido di carbonio, attribuendo a questo fenomeno nell'atmosfera l’innalzamento delle temperature, i cui effetti, proseguiva l’articolo, sarebbero stati avvertiti nell’arco di alcuni secoli.

Era una premonizione.

Gli effetti del cambiamento climatico si sono addirittura accelerati.

Li avvertiamo in maniera più che significativa.

Le conseguenze dell’innalzamento delle temperature medie sono gravi, ben documentate e si avvertono ovunque nel mondo.

Il drammatico aumento delle ondate di calore, le inondazioni, la siccità, lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento del livello dei mari sono alcuni dei sintomi più evidenti.

Come governare questi fenomeni, sfuggendo a una falsa alternativa tra rinuncia allo sviluppo o cristallizzazione dell’esistente?

La risposta è nella espressione sostenibilità. Ambientale, sociale, economica.

In altri termini saper considerare come unitari i destini delle popolazioni del pianeta.

Il cambiamento climatico provoca, come sappiamo, conseguenze nefaste.

Si registra ormai da tempo una drammatica diminuzione della biodiversità, in gran parte legata all’abbattimento delle foreste pluviali equatoriali, con la scomparsa di decine di migliaia di specie viventi ogni anno, una perdita irreparabile di varietà genetica, ecosistemi, di habitat.

Con importanti conseguenze sulla dislocazione della specie umana su un pianeta che vede diminuire progressivamente le aree di insediamento. Si tratti dell’innalzamento delle acque nei mari - che pone a gravissimo rischio la sopravvivenza di numerose isole e delle popolazioni che le abitano - si tratti dell’allargamento progressivo dei fenomeni di desertificazione, si tratti di abbandono di aree marginali.

Il fenomeno dei profughi “climatici”, oltre che di quelli dei conflitti, è drammaticamente davanti a noi.

L’impronta dell’uomo sui cicli biogeochimici – da quello del carbonio a quelli dell’azoto e del fosforo, a quello dell’acqua e dell’ossigeno – tutti elementi fondamentali della vita, è determinante.

Con il crescere della minaccia è aumentata anche la consapevolezza dei gravissimi rischi che l’umanità sta correndo.

In primo luogo grazie all’opera delle Nazioni Unite nel quadro dell’Agenda 2030 e, soprattutto, del Programma per l’Ambiente.

Lo scorso anno abbiamo celebrato la ricorrenza del cinquantesimo anniversario dalla sua istituzione, che proprio qui a Nairobi ha sede, grazie ad una decisione coraggiosa e lungimirante del Primo Presidente del Kenya, Jomo Kenyatta.

Passi avanti sono stati compiuti.

Dalla Conferenza di Montreal del 1987 sulla riduzione del “buco dell’ozono”, al Summit della Terra di Rio de Janeiro del 1992, fino al Protocollo di Kyoto e all’Accordo di Parigi del 2015, tanti momenti hanno consolidato la determinazione collettiva nel prevenire gli scenari più catastrofici legati all’innalzamento delle temperature globali.

Lo scorso anno, qui a Nairobi, nell’ambito dell’Assemblea delle Nazioni Unite per l’Ambiente è stata raggiunta una storica decisione, che porterà alla definizione di un trattato giuridicamente vincolante per contrastare l’inquinamento derivante dalla plastica.

Infine, nei giorni scorsi, alle Nazioni Unite è stato approvato il Trattato che intende proteggere entro il 2030 il 30% delle acque marine.

Sono risultati importanti, che dimostrano come la lotta al cambiamento climatico non sia più trascurata nelle priorità dell’agenda internazionale.

Gran parte del merito di questa nuova sensibilità va attribuito alla società civile e, in particolare, ai tanti giovani come voi che in tutti i continenti – dall’Africa all’Europa, dall’Asia alle Americhe – mantengono alta la pressione sui Governi e sul settore privato, pretendendo azioni immediate e incisive.

È la vostra generazione a essere interpellata, anzitutto.

Perché ne va del vostro futuro.

Soprattutto in Africa se ne vivono le drammatiche conseguenze sulla povertà, la malnutrizione, l'accesso alla salute e le prospettive di crescita.

Il vostro ruolo è e sarà sempre più esigente ed essenziale.

La Repubblica Italiana è fortemente convinta della necessità di sostenere la partecipazione attiva delle giovani generazioni ai negoziati sul clima.

Lo abbiamo fatto in occasione del forum Youth for Climate a Milano durante la preparazione della COP26. E siamo lieti che sia diventato un foro permanente, che speriamo possa contribuire al successo della prossima COP di Dubai.

Dobbiamo, tuttavia, chiederci: tutto questo è sufficiente?

Credo che, in tutta onestà, sia difficile rispondere positivamente a questa domanda.

In segmenti della società e in alcuni Paesi non è presente il senso profondo dell’urgenza e della necessità di interventi incisivi.

Eppure, lo aveva sottolineato il Presidente Ruto alla COP27, in un intervento che ho molto apprezzato per lucidità e coerenza: “di fronte alla catastrofe imminente, i cui segnali premonitori sono già insopportabilmente disastrosi, un’azione dai contorni limitati sarebbe poco saggia; l’inazione infedele e sarebbe fatale”.

Il continente africano è senza dubbio uno fra i più colpiti, pur avendo contribuito molto meno di altri all’attuale degrado della situazione.

La tremenda siccità che ha reso aride vaste regioni del Corno d’Africa e anche del Kenya settentrionale, per l’eccezionale durata del fenomeno, assume oramai i contorni di preoccupante nuova normalità piuttosto che di sporadica emergenza.

Sono a rischio i laghi, i fiumi, tradizionali veicoli e custodi di biodiversità e ambiti di collegamento tra i territori.

Il Mediterraneo – mare in cui insiste l’Italia e regione che custodisce un patrimonio fra i più significativi anche in termini di ricchezza socio-culturale, grazie alla sua caratteristica unica di crocevia di tre continenti – è uno dei luoghi maggiormente in pericolo.

Quella della siccità è peraltro soltanto una fra le crisi climatiche.

Secondo uno degli ultimi rapporti del Panel Internazionale sul Cambiamento Climatico, i ghiacciai sul monte Kenya rischiano di scomparire nel prossimo decennio, mentre quelli sul Monte Kilimanjaro potrebbero non resistere oltre il 2040.

È un destino che queste magnifiche vette africane rischiano di condividere con quelle delle Alpi in Europa, dove già oggi la neve è molto meno frequente.

Non si può fuggire dalla realtà.

La riduzione delle emissioni nei tempi e nelle modalità indicate dalla comunità scientifica costituisce un obbligo ineludibile, che riguarda tutti.

Non ci si può cullare nell’illusione di perseguire prima obiettivi di sviluppo economico per poi affrontare in un secondo momento le problematiche ambientali.

Non avremo un “secondo tempo”.

Se vogliamo lasciare alle future generazioni, a voi che mi state ascoltando oggi, un pianeta dove l’umanità possa vivere e prosperare in pace, dovremo compiere, tutti assieme, progressi decisivi nella transizione verso un’economia decarbonizzata.

I Paesi di più antica industrializzazione hanno contribuito in maniera sicuramente preponderante, con quel modello di sviluppo e crescita, alle emissioni di gas ad effetto serra.

Negli ultimi decenni, nuovi protagonisti hanno conosciuto una travolgente crescita economica, che li ha portati a raggiungere, e a superare, l’impatto di quelli che hanno generato la prima rivoluzione industriale.

Con effetti altrettanto devastanti sull’ambiente.

Gli sforzi dei Paesi industrializzati, che devono essere significativamente accresciuti proporzionalmente alle loro responsabilità, per essere efficaci devono essere accompagnati da un analogo convinto impegno di Paesi - inclusi quelli emergenti -, il cui peso demografico ed economico è diventato prevalente.

Care studentesse, cari studenti,

Lo sviluppo tecnologico e industriale ha permesso all’umanità di modificare in profondità gli equilibri complessivi del pianeta.

Il rapporto tra popolazione e risorse fa sì che l’ambiente che ci circonda non sia più uno scenario immutabile, semplice sfondo alle singole vicende umane.

Il passaggio da meri spettatori a forza attiva e consapevole, capace di plasmare il mondo in cui viviamo ci impone un’assunzione di responsabilità collettiva, da cui non possiamo e non dobbiamo tirarci indietro.

Per sottolineare questa circostanza, alcuni scienziati hanno suggerito di chiamare l’epoca attuale “antropocene”.

Non entro nel dibattito, tuttora in corso, sulla correttezza o meno di questa definizione, ma trovo il termine uno stimolo interessante se consente di riflettere sulla necessità di un cambio di paradigma per affrontare l’emergenza climatica.

Innanzitutto, è evidente come a tal fine la dimensione del singolo Stato sia totalmente inadeguata.

Gli sforzi di unità e indirizzo, realizzati a partire dalla costituzione dell’Onu, con le organizzazioni di integrazione continentale come l’Unione Africana e l’Unione Europea, non saranno mai sufficienti.

Soltanto un’azione collettiva può essere capace di coniugare efficacia e solidarietà per evitare gli scenari catastrofici in atto e quelli che si annunciano.

È il momento dell’unità, della coesione, non di divisioni fra Nord e Sud, fra Est e Ovest del mondo.

Affrontare le sfide che si pongono all’umanità, tutta insieme, significa abbandonare gli scenari di guerra e di conflitto interno che gravano, purtroppo, sui destini di tante popolazioni e progettare congiuntamente il futuro.

La brutale aggressione della Federazione Russa all’Ucraina sta riportando i rapporti internazionali indietro di ottant’anni, come se non vi fosse stato, in questo arco di tempo, un mirabile progresso sul terreno della indipendenza, della libertà e della democrazia, della crescita civile di tante nazioni.

Siamo cresciuti nella interdipendenza tra i nostri destini e gravissime sono le conseguenze degli atti della Federazione Russa sulla sicurezza alimentare, su quella energetica di tanti Paesi, sulla pace, anche nel continente africano, e nel Medio Oriente.

Il contrasto al cambiamento climatico è obiettivo unificante che richiama al dialogo multilaterale, al rispetto degli impegni liberamente assunti in sede internazionale.

La applicazione di piani per la transizione energetica rappresenta di per sè una modalità che può permetterci di addivenire a un sistema economico globale più equo, più sostenibile, più giusto.

È una grande opportunità per dare vita a forme di cooperazione internazionale equilibrate, che affrontino il tema dello sviluppo in modo sostenibile, con il necessario trasferimento tecnologico da parte dei Paesi più avanzati e mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie a beneficio dei Paesi più vulnerabili.

Il tema della giustizia climatica è fondamentale e l’Unione Europea sostiene l’iniziativa, lanciata in occasione della recente COP 27 a Sharm El Sheikh di istituire un meccanismo per sostenere i Paesi più esposti agli eventi estremi derivanti dal mutamento climatico, tramite la creazione di un Fondo sulle perdite e i danni, che agisca sulla base del principio di solidarietà e non del mero risarcimento.

Particolarmente rilevante è il ruolo delle Istituzioni Finanziarie Internazionali per il sostegno alle iniziative finalizzate a ridurre le emissioni e consentire l’adattamento della società alle nuove condizioni.

Care studentesse, cari studenti,

in uno degli ultimi scritti, dell’Arcivescovo e Premio Nobel Desmond Tutu si legge: “Essere i custodi del creato non rappresenta un titolo vano; impone di agire e con tutta l’urgenza che la situazione richiede”.

La tutela dell’ambiente e il contrasto al cambiamento climatico rappresentano responsabilità ineludibili, che ricadono su tutta l’umanità, nessuno escluso.

Ciò detto, sono fermamente convinto che su questo tema, così come su molti altri, Africa ed Europa possano e debbano assumere congiuntamente un ruolo di guida.

La cooperazione fra Europa e Africa – il cui futuro è in comune - è determinante per promuovere obiettivi ambiziosi.

L’Africa detiene chiavi essenziali per il successo delle strategie di de-carbonizzazione del pianeta.

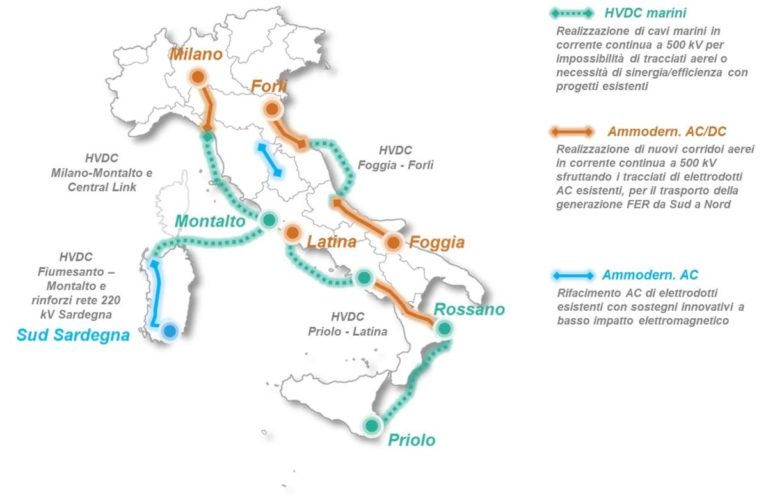

La produzione di energia pulita e la sua efficace distribuzione sono fondamentali per lo sviluppo dell’Africa, come indicato nella strategia dell’Unione Africana sul clima.

La transizione energetica, con la sua enfasi sulle energie rinnovabili e sull’economia circolare, apre nuovi e promettenti orizzonti di collaborazione per i nostri continenti.

A questo riguardo, con l’istituzione di uno specifico Fondo per il Clima, l’Italia intende proporsi come soggetto di primo piano per interventi di finanza climatica.

Dai grandi progetti per l’utilizzo dell’energia solare ed eolica, all’agricoltura 4.0, fino alla produzione di idrogeno verde, le potenzialità per il partenariato fra Africa e Europa sono numerose e tutte altamente promettenti.

La chiave di un successo, che per essere durevole non potrà che essere comune, sta nel rafforzare la consapevolezza della complementarietà fra Africa ed Europa, complementarietà che un frangente storico così complesso rende ancora più evidente.

Condividiamo la tensione verso un nuovo umanesimo, che ponga al centro, a livello nazionale e internazionale, l’uomo e la sua aspirazione a vivere con dignità in società più eque, inclusive e sostenibili.

Nel percorso di intensificazione dei rapporti, l’Italia e l’Unione Europea contano sulla interlocuzione con quei Paesi, come il Kenya, con cui costruire un partenariato fondato, oltre che sulla convergenza verso comuni interessi, su valori condivisi. Quali il rispetto per la dignità di ogni persona e di ogni comunità, la promozione dei valori democratici, l’attenzione per la crescita e lo sviluppo delle giovani generazioni, la cura dei beni comuni globali, a cominciare - appunto - da quello, preziosissimo, dell’ambiente.

Come affermò la stessa Wangari Maathai in occasione della cerimonia di consegna del Premio Nobel, “non può esserci pace senza sviluppo; e non vi può essere sviluppo senza una gestione sostenibile dell’ambiente in uno spazio pacifico e democratico”.

In queste sue parole ci riconosciamo pienamente.

Grazie.

L'articolo Mattarella: «Il cambiamento climatico è una sfida Comune per Africa ed Europa» (VIDEO) sembra essere il primo su Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile.