Le nuove norme Ue per l’industria a emissioni net zero e le materie prime non piacciono agli ambientalisti

La Commissione europea ha adottato i regolamenti a sostegno dell’industria a emissioni net zero (NZIA - Net Zero Industry Act) e per l’accesso sicuro e sostenibile alle materie prime critiche (CRMA - Critical Raw Materials Act) che, insieme alla revisione della normativa sull’assetto del mercato dell’energia elettrica, costituiscono il pilastro legislativo del Piano industriale del Green Deal adottato dalla Commissione Ue a febbraio per rafforzare la competitività dell’industria europea a emissioni net zero e sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica.

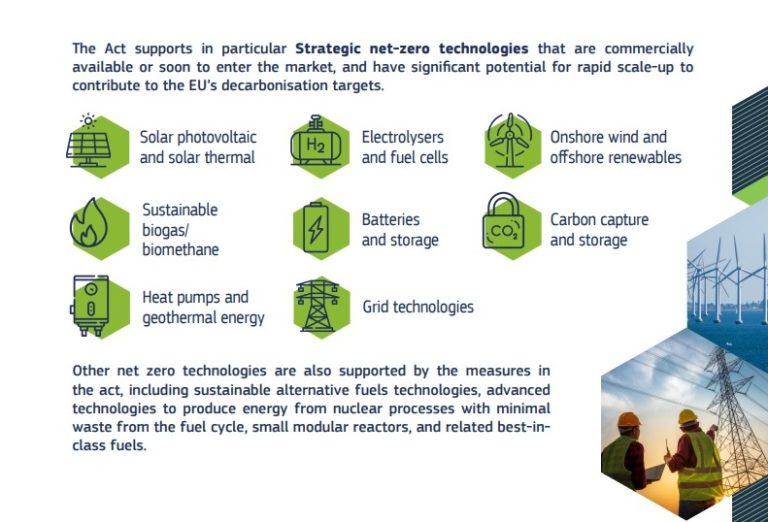

Secondo il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, «I due regolamenti a sostegno dell’industria a zero emissioni nette vanno nella giusta direzione, ma con alcune preoccupanti contraddizioni da superare nel corso del loro iter legislativo in Consiglio e Parlamento per poter centrare gli ambiziosi obiettivi climatici che l’Europa ha di fronte ed evitare rischi di deregulation ambientale nell’accelerazione delle procedure autorizzative. Purtroppo, tra le tecnologie strategiche da sostenere con progetti prioritari si include anche la cattura e lo stoccaggio di CO2 (CCS) con l’improbabile obiettivo di poter stoccare sul territorio europeo 50 milioni di tonnellate l’anno entro il 2030. Per di più, tra le altre tecnologie a zero emissioni nette, si prevede la possibilità di sostenere lo sviluppo di mini-reattori nucleari (Small Modular Reactors - SMR), una tecnologia che non potrà certamente rimpiazzare gli impianti nucleari obsoleti costretti a chiudere nei prossimi anni, visto che non riesce a risolvere il problema della gestione delle scorie producendo rifiuti radioattivi addirittura fino a 30 volte in più rispetto agli impianti convenzionali. Si tratta di scelte pericolose che rischiano di rallentare anziché accelerare la transizione energetica verso la neutralità climatica. Non è saggio destinare limitate e preziose risorse finanziarie pubbliche anche a costose tecnologie (CCS e SMR) ancora non disponibili su larga scala. Si sottraggono solo importanti risorse finanziarie a rinnovabili ed efficienza energetica allungando così pericolosamente il periodo di utilizzo dei combustibili fossili. Tempo prezioso che non abbiamo a disposizione».

Mauro Albrizio, responsabile ufficio europeo di Legambiente, aggiunge: «Per fronteggiare l’emergenza climatica e contribuire equamente al raggiungimento dell'obiettivo di 1.5° C, l'Europa deve andare oltre l’obiettivo del 57% annunciato alla COP27 e ridurre le sue emissioni di almeno il 65% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e poter così raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Una sfida che l’Europa può e deve vincere anche con il contributo cruciale del suo comparto industriale».

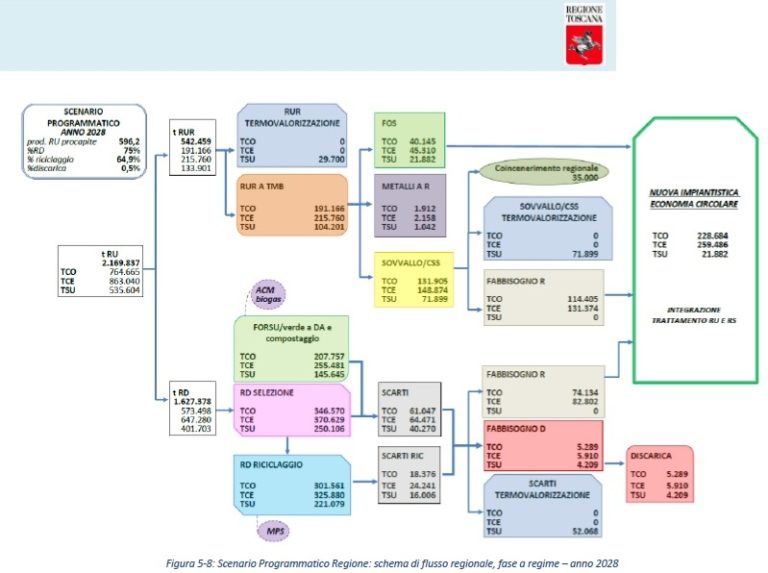

Il NZIA - Net Zero Industry Act punta a raggiungere entro il 2030 del 40% della capacità industriale necessaria per centrare gli obiettivi climatici Ue attraverso un quadro normativo che garantisca autorizzazioni semplificate e rapide, promuova finanziariamente progetti strategici europei e sostenga l’espansione di queste tecnologie in tutto il mercato unico. Un quadro normativo integrato dal Regolamento sulle materie prime critiche per garantire un accesso sufficiente a materiali, come le terre rare, che sono essenziali per la produzione di tecnologie chiave per la transizione green e digitale. La Commissione Ue prevede di raggiungere entro il 2030 il 10% di materiali estratti nel territorio Ue, il 40% di materiali processati e raffinati ed il 15% di materiali riciclati.

Ma Friends of the Earth Europe si è detta molto preoccupata per il fatto che «La principale priorità del regolamento di "garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime essenziali", trascuri il fatto che la nostra attuale domanda di queste materie prime deve diminuire in modo significativo affinché la transizione green dell'Ue abbia successo in modo equo. In caso contrario, questa immensa domanda significherà solo più danni alle comunità che affrontano l'attività mineraria, al clima e all'ambiente».

Meadhbh Bolger, resource justice campaigner di Friends of the Earth Europe sottolinea che: «Le nostre speranze per queste nuove leggi rivoluzionarie sono infrante: l'Ue sta perdendo l'opportunità di liberarci dalla nostra enorme fame di materie prime. Le leggi finali si concentrano in modo miope sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sul finanziamento di nuovi progetti e sul potenziamento dell'esplorazione nell'Ue e nei Paesi terzi, trascurando in gran parte le leggi sulla due diligence e i diritti umani, in particolare delle popolazioni indigene. Non possiamo continuare con il modello economico business-as-usual che richiede sempre di più. L'Ue deve sostenere la riduzione dell'uso delle risorse e i diritti umani nella transizione verde».

Friends of the Earth Europe evidenzia che «Il regolamento promette di accelerare l'esplorazione in Europa, con gli Stati membri che devono elaborare programmi nazionali per l'esplorazione e dare la priorità a queste aree nelle leggi sulla pianificazione. Prevede inoltre un elenco di progetti strategici sia nell'Ue che nei Paesi terzi. Questi progetti beneficeranno di autorizzazioni rapide e alcuni saranno considerati di "interesse pubblico prevalente", il che potrebbe dare loro priorità, ad esempio, rispetto alle leggi sulla natura dell'Ue e alle leggi locali/regionali. Non vi è alcun obbligo per tutti i progetti di conformarsi alla legge Ue sulla due diligence, di effettuare valutazioni di impatto ambientale o di ottenere il consenso della comunità. Una certa quantità di materie prime sarà inevitabilmente necessaria nelle tecnologie della transizione verde, tuttavia il regolamento deve delineare chiaramente i modi per limitare la domanda di materie prime in tutta l'economia attraverso misure di riduzione e di sufficienza, come la ristrutturazione degli edifici per risparmiare energia, dando priorità al trasporto pubblico ripetto alle auto private e riducendo gli utilizzi non necessari come l'esplorazione dello spazio e gli armamenti. Ci sono alcune misure positive delineate sul riciclaggio, il riutilizzo e il re-mining dei rifiuti che aiuteranno in questo, ma non è sufficiente».

Il Wwf European Policy OfficeIl sostiene gli sforzi per promuovere la produzione europea di tecnologie pulite al fine di accelerare la transizione verso la neutralità climatica, ma denuncia che «La Commissione europea si sta perdendo grandi pezzi del puzzle: una transizione verde non avverrà senza un solido quadro di governance, un approccio integrato attraverso la decarbonizzazione e l'innovazione, né senza misure dal lato della domanda sulla sufficienza e la circolarità per ridurre la domanda di materie prime».

Anche il Wwf EU evidenzia che «Sebbene sia auspicabile un'autorizzazione rapida ed efficiente, dovrebbe comunque essere ottenuta attraverso un'adeguata pianificazione e adeguate valutazioni dell'impatto ambientale. Entrambe le proposte minano le disposizioni chiave sulla protezione della natura e la partecipazione pubblica, ad esempio presumendo che i progetti a priorità netta zero e le operazioni minerarie siano di "interesse pubblico prevalente". Presentato per la prima volta nell'ambito delle proposte di RePowerEU per l'autorizzazione delle energie rinnovabili, questo approccio di deregolamentazione è la strada sbagliata da percorrere e potrebbe generare opposizione pubblica. Il Wwf ha avvertito di questo effetto valanga e ritiene che la crisi climatica debba essere risolta in armonia con la natura, attraverso investimenti in migliori processi di pianificazione».

Anche il Wf denuncia che «La Commissione europea propone un elenco di settori che potrebbero richiedere lo status di progetti di industria net-zero al fine di ottenere procedure di autorizzazione più rapide. Eppure la Commissione Europea non fa distinzioni tra attività che sono dannose per l'ambiente e/o non dimostrate su larga scala (ad esempio la Carbon Capture and Storage - CCS, l'energia nucleare e l'idrogeno non rinnovabile) e quelle che sono pulite e necessitano di un rapido scaling up, come il solare fotovoltaico, l'energia eolica e le pompe di calore. Inoltre, la Commissione europea non riconosce l'efficienza dei materiali e dell'energia come una parte importante dell'equazione».

Per Camille Maury, senior policy officer decarbonisation of industry del Wwf Europe, «Nella sua NZIA, la Commissione europea sta mescolando le mele con le arance. Le vere tecnologie verdi come la produzione di pannelli solari, turbine eoliche e idrogeno rinnovabile per settori mirati non possono essere messe sullo stesso piano della CCS. Questo rischia di danneggiare il successo complessivo della NZIA dell'Ue bloccandoci nella dipendenza dai combustibili fossili ancora più a lungo. E ancora una volta vediamo la Commissione prendere il martello della deregolamentazione quando dovrebbe usare strumenti di precisione. L'abolizione delle norme sulla protezione della natura e la partecipazione della società civile e delle comunità locali al processo di pianificazione è fuorviante e potrebbe facilmente ritorcersi contro la Commissione Ue. Dobbiamo affrontare insieme le crisi del clima e della biodiversità, non scambiare l'una con l'altra».

Il Wwf riconosce la necessità dell'Ue di avere materie prime critiche per garantire il massiccio dispiegamento di energie rinnovabili per fermare il cambiamento climatico fuori controllo ed evitare la dipendenza dell'Ue da paesi terzi, come per il petrolio e il gas. «Tuttavia, la proposta della Commissione manca di diversi elementi critici come l'incertezza sui potenziali impatti delle leggi sulla protezione della natura e dei progetti minerari».

Secondo Tobias Kind-Rieper, global lead mining & metals del Wwf, «La proposta della Commissione contiene alcuni sviluppi positivi, come nuove regole sull'impronta ambientale per i progetti minerari e l'importanza della circolarità per le materie prime critiche. Ma la disposizione prevalente di interesse pubblico e altre esenzioni dalle leggi ambientali potrebbero causare danni gravi e inutili alla nostra biodiversità e alla natura, in particolare alle aree protette all'interno dell'Ue. Inoltre, avere un obiettivo di almeno il 40% delle materie prime lavorate e raffinate all'interno dell'Ue non è realistico e costituirebbe anche un ostacolo ai negoziati sulle materie prime con i Paesi partner».

L'articolo Le nuove norme Ue per l’industria a emissioni net zero e le materie prime non piacciono agli ambientalisti sembra essere il primo su Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile.