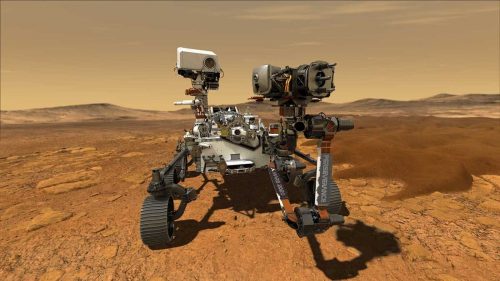

Marte: stabilito nuovo record di velocità per il rover Perseverance

Nuovo record di velocità stabilito su Marte dal rover Perseverance, lasciando indietro i precedenti rover giunti sul pianeta rosso, e spostandosi su terreni rocciosi difficili in “Snowdrift Peak” a velocità impressionanti. Da quando è atterrato con successo su Marte nel febbraio 2021, il rover Perseverance ha raggiunto alcuni importanti primati, tra cui la produzione di […]

L'articolo Marte: stabilito nuovo record di velocità per il rover Perseverance sembra essere il primo su Scienze Notizie.