Il riscaldamento globale rende più frequenti e intensi siccità ed eventi umidi estremi (VIDEO)

Gli scienziati avevano previsto che siccità e inondazioni sarebbero diventate più frequenti e gravi man mano che il nostro pianeta si riscalda e il clima cambia, ma rilevarlo su scala regionale e continentale si è rivelato difficile. Ora, il nuovo Lo studio “Changing intensity of hydroclimatic extreme events revealed by GRACE and GRACE-FO”, pubblicato su Nature Water da Mattew Rodell del NASA Goddard Space Flight Centee e Bailing Li dell’università del Maryland, conferma che «Le grandi siccità e le precipitazioni piovose - periodi di precipitazioni eccessive e stoccaggio di acqua sulla terraferma - si sono effettivamente verificate più spesso».

Rodell e Li hanno esaminato 20 anni di dati dai satelliti NASA e tedeschi GRACE e GRACE-FO per identificare eventi estremi di umidità e siccità, scoprendo che «Inondazioni e siccità rappresentano ogni anno oltre il 20% delle perdite economiche causate da eventi meteorologici estremi negli Stati Uniti. Gli impatti economici sono simili in tutto il mondo, anche se il bilancio umano tende ad essere più devastante nei quartieri poveri e nei paesi in via di sviluppo». I due scienziati hanno anche scoperto che «L'intensità mondiale di questi eventi estremi di umidità e siccità - una metrica che combina estensione, durata e gravità - è strettamente legata al riscaldamento globale».

Dal 2015 al 2021 (7 dei 9 anni più caldi mai registrati) la frequenza di eventi estremi di pioggia e di seccità è stata di 4 all'anno, rispetto alle 3 nei 13 anni precedenti. «Questo ha senso - dicono gli autori dello studio - perché l'aria più calda fa evaporare più umidità dalla superficie terrestre durante gli eventi secchi; l'aria calda può anche trattenere più umidità per alimentare forti nevicate e precipitazioni».

Rodell evidenzia che «L'idea del cambiamento climatico può essere qualcosa di astratto. Un paio di gradi in più non sembra molto, ma gli impatti del ciclo dell'acqua sono tangibili. Il riscaldamento globale causerà siccità e periodi umidi più intensi, che colpiranno le persone, l'economia e l'agricoltura in tutto il mondo. Il monitoraggio degli estremi idrologici è importante per prepararsi agli eventi futuri, mitigarne gli impatti e adattarsi».

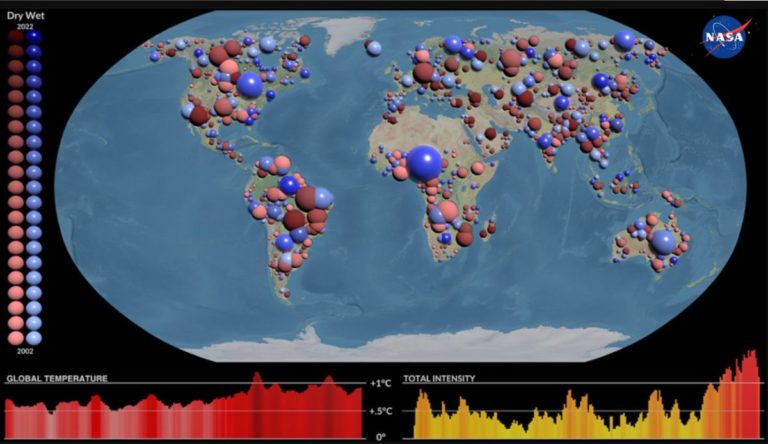

Rodell e Li hanno studiato 1.056 eventi estremi di umidità e siccità, dal 2002 al 2021, osservati dai satelliti Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) e GRACE-Follow-On (GRACE-FO) che utilizzano misurazioni precise del campo gravitazionale terrestre per rilevare anomalie di stoccaggio dell'acqua, in particolare, come la quantità di acqua immagazzinata in suoli, falde acquifere, laghi, fiumi, manto nevoso e ghiaccio rispetto alla norma. Rodell. Spiega: «E’ come guardare il livello dell'acqua nella vasca da bagno. Puoi vedere quanto sale e scende senza conoscere la quantità totale di acqua nella vasca. Dato che GRACE e GRACE-FO forniscono ogni mese una nuova mappa delle anomalie di stoccaggio dell'acqua in tutto il mondo, forniscono una visione completa della gravità degli eventi idrologici e di come si evolvono nel tempo».

Nel loro studio, Rodell e Li hanno applicato una metrica di "intensità" che tiene conto della gravità, della durata e dell'estensione spaziale della siccità e degli eventi umidi estremi e hanno scoperto che «L’intensità totale globale degli eventi estremi è aumentata dal 2002 al 2021, rispecchiando l'aumento delle temperature della Terra nello stesso periodo».

L'evento di gran lunga più intenso identificato nello studio è stato un evento pluviale iniziato nel 2019 in Africa centrale e tuttora in corso e che ha causato l' innalzamento del livello del lago Vittoria di oltre un metro. La siccità del 2015-2016 in Brasile è stata l'evento di siccità più intenso degli ultimi 20 anni e ha portato allo svuotamento dei bacini idrici e al razionamento dell'acqua in alcune città brasiliane.

Li fa notare che «Entrambi gli eventi sono stati associati alla variabilità climatica, ma la siccità brasiliana si è verificata nell'anno più caldo mai registrato (2016), riflettendo l'impatto del riscaldamento globale. Anche le recenti siccità degli Stati Uniti sudoccidentali e dell'Europa meridionale sono stati alcuni degli eventi più intensi, in parte a causa del riscaldamento antropogenico».

Li conclude: «Il riscaldamento globale ha avuto impatti ampi e profondi sullo stoccaggio dell'acqua terrestre, come la riduzione della neve annuale in alta quota e l'esaurimento delle acque sotterranee da parte delle persone quando le acque superficiali sono scarse. Riflettendo questi cambiamenti, i dati GRACE ci forniscono un unico prospettiva di come gli estremi idrologici stanno cambiando in tutto il mondo».

L'articolo Il riscaldamento globale rende più frequenti e intensi siccità ed eventi umidi estremi (VIDEO) sembra essere il primo su Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile.