La plasticosi sta colpendo gli uccelli marini

La plastica è onnipresente ed è diventata così comune da avere un impatto sulla salute di animali e persone. A dimostralo drammaticamente è lo studio “‘Plasticosis’: Characterising macro- and microplastic-associated fibrosis in seabird tissues”, pubblicato recentemente sul Journal of Hazardous Materials da un team di ricercatori australiani e britannici che dimostra che «Gli uccelli marini soffrono di una malattia indotta dalla plastica chiamata "plasticosi"».

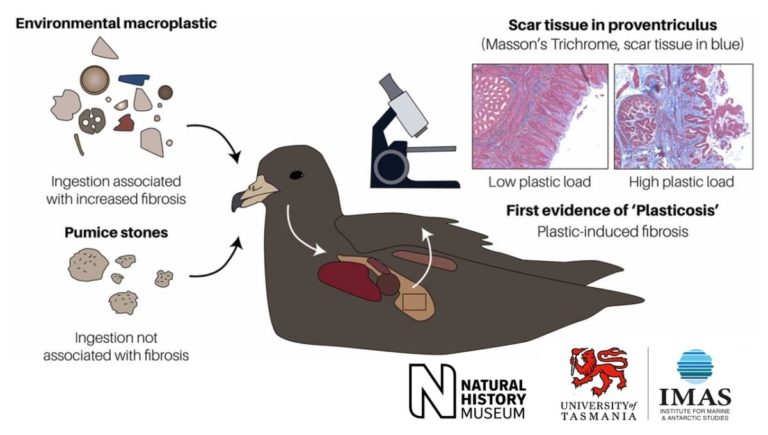

Gli scienziati spiegano che «Una nuova malattia è stata descritta negli uccelli marini, ma potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. Piuttosto che essere causata da virus o batteri, la "plasticosi" è causata da piccoli pezzi di plastica che infiammano il tratto digestivo. Nel tempo, l'infiammazione persistente provoca cicatrici e deformazioni dei tessuti, con effetti a catena sulla crescita, la digestione e la sopravvivenza».

Uno degli autori dello studio, Alexander Bond, del Bird Group del Natural History Museum britannico, sottolinea che «Mentre questi uccelli possono sembrare sani all'esterno, non stanno bene all'interno. Con questo studio, è la prima volta che il tessuto dello stomaco è stato studiato in questo modo e dimostra che il consumo di plastica può causare gravi danni al sistema digestivo di questi uccelli».

Anche se finora la plasticosi è nota solo per una specie, la berta piedicarnicini (Ardenna carneipe) i ricercatori fanno notare che «La portata dell'inquinamento da plastica significa che potrebbe essere molto più diffusa. Potrebbe anche avere ripercussioni sulla salute umana».

La plasticosi è una malattia fibrotica causata da una quantità eccessiva di cicatrici quando un'area del corpo viene ripetutamente infiammata e impedisce alla ferita di guarire normalmente. Generalmente, il tessuto cicatriziale temporaneo si forma dopo un infortunio e aiuta a rafforzare la riparazione. Ma quando l'infiammazione si ripete ripetutamente, si può formare una quantità eccessiva di tessuto cicatriziale che riduce la flessibilità dei tessuti e provoca il cambiamento della loro struttura. Nel caso della plasticosi, l'irritazione è causata da frammenti di plastica che scavano nel tessuto dello stomaco. Gli scienziati l'hanno scoperto durante le loro attività di ricerca su Lord Howe Island, dove studiano gli uccelli marini da 10 anni. Nonostante l'isola si trovi a 600 chilometri al largo della costa australiana, nel precedente studio “Seabird breeding islands as sinks for marine plastic debris”, pubblicato su Environmental Pollution nel maggio 2021, il team di ricercatori aveva precedentemente scoperto che le berta piedicarnicini che nidificano solo a Lord Howe, «Sono gli uccelli più contaminati dalla plastica al mondo, poiché consumano pezzi di plastica in mare dopo averli scambiati per cibo».

Durante lo studio delle berte, i ricercatori hanno scoperto che «La cicatrizzazione del proventricolo, che è la prima camera dello stomaco dell'uccello, è diffusa e causa ferite simili negli uccelli». Una coerenza che ha portato il team a descrivere la plasticosi come una malattia specifica. Sebbene questo termine fosse stato usato per un breve periodo per descrivere la rottura della plastica nelle protesi articolari, il suo utilizzo non è mai diventato comune, quindi il team ha ritirato fuori il nome per la sua somiglianza con altre malattie fibrotiche causate da materiali inorganici, come la silicosi e l'asbestosi.

I ricercatori evidenziano che «Finora, è noto che la plasticosi colpisce solo il sistema digestivo, ma ci sono suggerimenti che potrebbe potenzialmente colpire altre parti del corpo, come i polmoni».

Le cicatrici causate dalla plasticosi influenzano la struttura fisica del proventricolo. Con l'aumentare dell'esposizione alla plastica, il tessuto diventa gradualmente più gonfio fino a quando non inizia a rompersi. Bond aggiunge: «Le ghiandole tubulari, che secernono composti digestivi, sono forse il miglior esempio dell'impatto della plasticosi. Quando la plastica viene consumata, queste ghiandole diventano gradualmente più rachitiche fino a perdere completamente la loro struttura tissutale ai massimi livelli di esposizione. La perdita di queste ghiandole può rendere gli uccelli più vulnerabili alle infezioni e ai parassiti e influire sulla loro capacità di assorbire alcune vitamine. Le cicatrici possono anche indurire lo stomaco e renderlo meno flessibile, il che lo rende meno efficace nella digestione del cibo».

Nei giovani uccelli e nei pulcini, questo può essere particolarmente dannoso poiché i loro stomaci non sono in grado di contenere tanto cibo. Alcuni studi hanno rilevato che ben il 90% dei giovani uccelli contiene almeno un po' di plastica che era presente nel cibo fornito loro dai genitori. Portato all’estreme conseguenze, questo può far morire di fame i pulcini perché i loro stomaci si riempiono di plastica che non possono digerire.

E’ probabile che la plasticosi sia anche uno dei fattori che influenza il modo in cui la plastica influisce sulla crescita delle giovani berte. Lo studio ha scoperto che «La lunghezza dell'ala è legata alla quantità di plastica nel loro corpo, mentre il numero di pezzi di plastica è associato al peso complessivo dell'uccell»o.

Mentre gli uccelli consumano naturalmente altri oggetti inorganici, come le pietre pomice, il team ha scoperto che «Questo non provoca cicatrici. Invece, le pietre possono aiutare a scomporre la plastica in frammenti più piccoli che causano ulteriori danni».

Bond conclude: «Il nostro team di ricerca ha già esaminato in che modo le microplastiche influiscono sui tessuti. Abbiamo trovato queste particelle in organi come la milza e il rene, dove erano associate a infiammazione, fibrosi e a una completa perdita di struttura. Al momento, la plasticosi è nota solo nelle berte piedicarnicini ma, data la quantità di inquinamento da plastica è ragionevole supporre che anche altre specie siano colpite da questa malattia. È uno dei tanti modi in cui la plastica sta influenzando la salute degli animali in tutto il pianeta, compresi i cambiamenti nella chimica del sangue e le alterazioni dell'equilibrio degli ormoni».

L'articolo La plasticosi sta colpendo gli uccelli marini sembra essere il primo su Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile.