L’intelligenza artificiale all’università: alleata o scorciatoia?

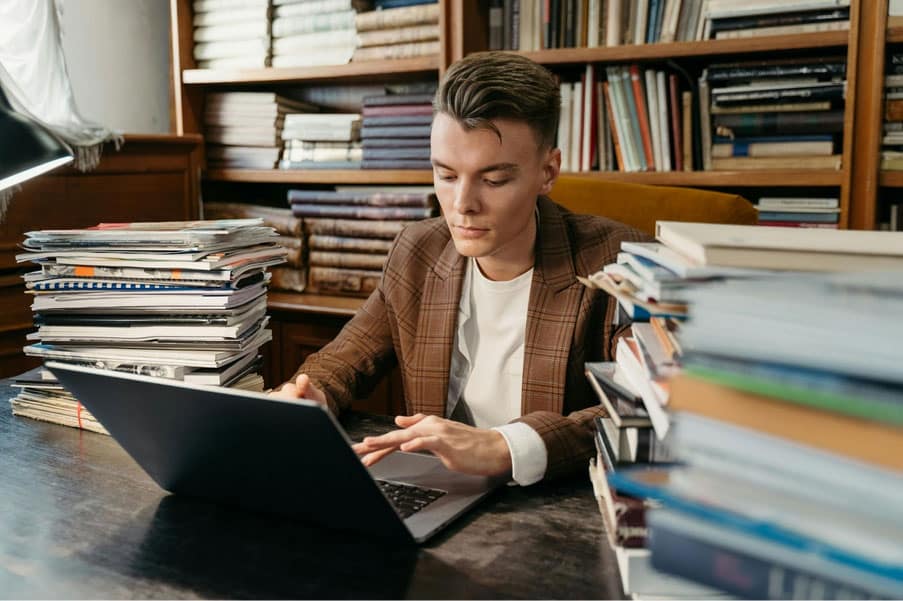

Tra idee confuse, scadenze strette e pagine ancora bianche, elaborare un piano, strutturare un’idea e scrivere una tesi o una relazione è diventato il pane quotidiano degli studenti universitari. E oggi, accanto a questo percorso classico, è entrata in scena una nuova presenza: l’intelligenza artificiale.

Per alcuni è un aiuto prezioso, per altri una minaccia all’apprendimento. Ma al di là dei dibattiti, la vera domanda è: come integrare questi strumenti senza perdere il senso stesso del lavoro accademico?

Strumenti utili… a patto di restare protagonisti

Studiare oggi significa fare i conti con orari pieni, continue scadenze e spesso anche un lavoretto per mantenersi. In questo contesto, gli strumenti digitali sono diventati compagni naturali: alcuni aiutano a creare una struttura logica, altri facilitano la ricerca o la formulazione di concetti.

Ma attenzione: questi strumenti non fanno il lavoro al posto nostro. Suggeriscono, orientano, fanno risparmiare tempo – ma non sostituiscono l’analisi né il pensiero critico.

Il loro vero valore? Aiutarci a iniziare, a chiarirci le idee, a lavorare in modo più sereno e strutturato.

Un supporto per chi non sa da dove cominciare

Giulia è al primo anno di Scienze Politiche. Deve consegnare il suo primo elaborato di ricerca. Il tema è poco chiaro, le competenze metodologiche sono ancora acerbe, i dubbi tanti. Prova un assistente di scrittura basato su IA. Risultato: un piano coerente, alcune fonti pertinenti, una prima bozza.

Non è rivoluzionario, ma basta per metterla in carreggiata.

Poi rilegge, riformula, integra. In breve: fa suo il lavoro.

Piattaforme come StudyTexter.it offrono proprio questo tipo di supporto: una base strutturata da personalizzare, arricchire e adattare secondo le proprie idee e le richieste accademiche.

Scrivere per pensare, non solo per consegnare

Spesso lo dimentichiamo: scrivere non è solo un compito, è un atto di pensiero. Serve a organizzare le idee, a prendere posizione, a sviluppare un punto di vista.

E questo processo non è automatizzabile.

Nella tesi o in una relazione universitaria, non conta solo rispettare le consegne, ma costruire un’argomentazione personale. E questo, nessuna IA può farlo davvero al posto nostro.

Essere padroni degli strumenti… e di sé stessi

Saper usare bene gli strumenti digitali non è più un “plus” – è una competenza attesa. Non solo per velocizzare il lavoro, ma per migliorare la capacità di analizzare, sintetizzare, produrre.

Si parla sempre più spesso di “cultura digitale” dello studente: saper filtrare le informazioni, strutturare un ragionamento, gestire correttamente le fonti.

Tra gli strumenti utili rientrano anche i software antiplagio, che aiutano a verificare l’originalità dei testi e a rispettare i criteri di correttezza accademica.

Ecco alcune domande utili da porsi:

- Capisco davvero quello che sto scrivendo?

- Potrei spiegare il mio metodo a un’altra persona?

- Ho verificato le fonti proposte?

- Mi riconosco in ciò che ho prodotto?

- Il mio lavoro rispetta le aspettative del docente?

Se la risposta è sì, allora l’IA ha svolto il suo ruolo di supporto – e non di sostituzione.

Anche realtà come la Treccani Accademia promuovono questo tipo di consapevolezza: il loro Master in tecnologie digitali immersive applicate all’arte e alla cultura integra competenze tecnologiche, riflessione critica e creatività – segno che la cultura digitale è trasversale e centrale in molte discipline.

E le regole?

Ogni università ha le sue linee guida, le sue aspettative e, in alcuni casi, delle vere e proprie carte etiche sull’uso dell’IA.

Un esempio concreto è l’Università di Milano, che nel 2024 ha pubblicato un Decalogo Etico sull’uso dell’intelligenza artificiale nella didattica e nella scrittura accademica. Questo documento sottolinea l’importanza dell’autorialità, della trasparenza e della consapevolezza, evidenziando che la tecnologia deve essere un supporto – non una scorciatoia.

Molti atenei, oltre a promuovere workshop sull’uso consapevole degli strumenti digitali, sottolineano anche l’importanza di garantire l’originalità di una tesi di laurea, elemento centrale per il percorso accademico di ogni studente.

Anche altri atenei, come La Sapienza o l’Università di Bologna, iniziano a proporre workshop sull’uso degli strumenti digitali nella scrittura accademica e a sviluppare linee guida interne.

Ma qualunque sia l’approccio, la responsabilità resta personale: comprendere ciò che si produce e restarne autori consapevoli.

Usare un supporto per la scrittura accademica può essere un aiuto concreto – a condizione di restare attivi nel processo, critici e consapevoli di ciò che si presenta come proprio.

Conclusione: aiutarsi, sì. Delegare tutto, no.

L’intelligenza artificiale può farci risparmiare tempo, proporre una struttura, offrire spunti. Ma non sostituisce lo sforzo, i dubbi, i passi che costituiscono l’apprendimento.

I buoni strumenti non fanno il lavoro al posto nostro. Ma ci aiutano a farlo meglio, con più chiarezza – e a restare padroni della nostra voce.